カテゴリ:教科

数学Ⅰ(知識構成型ジグソー法)の授業公開

今年度、パナソニック教育財団からの助成を受け、授業実践を行っています。研究課題として「遠隔授業における生徒の問いを引き出す協働的な授業モデルの構築とクラウドを活用した個に応じた指導の実践~課題先進地域北海道のT-baseにおける遠隔授業の変革~」を掲げ、有志メンバーを募り、合同授業部会と多人数部会に分かれ活動しています。

合同授業部会では、音声に関する課題が多く、ハウリングや生徒の声が聞き取れないことが多くあります。そのため、イヤホンマイクを用いて音声問題を解決することで、協働的な学びが行えると仮説を立て、授業モデルの構築を目指しています。

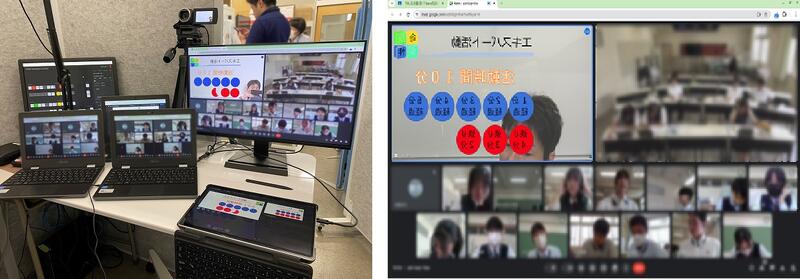

今回は寿都高校7名と本別高校7名の数学Ⅰの合同授業で知識構成型ジグソー法を用いて、学校間の生徒交流ができるよう4つのグループそれぞれにGoogle Meetを立ち上げ、生徒のやり取りを見取る実践を行いました。一部、音声が途切れたり、通信不良が起きてしてしまうこともありましたが、概ね順調に生徒たちは協働的に取り組んでいました。

▲授業中の機材と教員が見ている画面(配信側の画面は反転します)

数学Ⅰの授業公開

今年度の研究テーマでもある「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」グループの授業公開を行いました。遠隔授業における協働的な学びと生徒の見取り、学力差がある集団においての個に応じた指導など様々課題があり、授業公開を通して教員側で課題を共有しました。

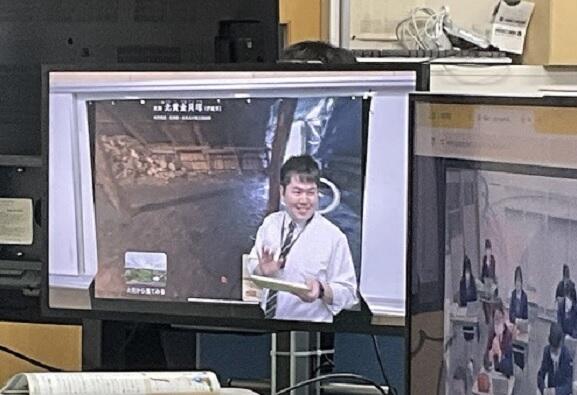

日本史探究におけるクロマキー合成を利用したVR教材の活用

日本史探究の授業では、クロマキー合成を用い、世界遺産に登録された北海道・北東北縄文遺跡群のVR(3D)資料に教員が入り込むという形態の授業を行いました。普段なかなか身近に感じることが難しい遠隔授業だからこそ、クロマキー合成とVR教材の組み合わせでより生徒に臨場感を感じてもらいながら、授業を実施することに意味があるのではないかと考えています。

※使用した教材のサイトは以下の通りです。

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/147722.html

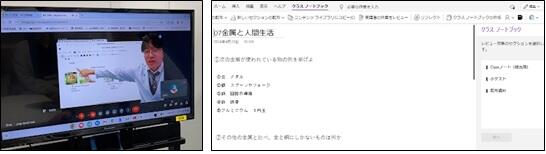

理科(科学と人間生活)でOneNoteを使用した生徒のモニタリング確認

理科ではこれまで使っていたアプリの仕様変更があったため、タイプ入力やペン入力ができるMicrosoft365のOneNoteを用いての教材提示とポートフォリオの作成を試みました。30人前後のクラスの授業では、生徒が使う端末やOSが異なることがあります。また共同学習とは別に、生徒個人の進捗や到達度を見取ることも必要になってきます。今回はMicrosoft365を使用することで、生徒個人の作業をモニタリングすることができるかどうか検証しました。

T-baseでは都度、授業公開を行い、機材やアプリケーションの効果的な使い方や課題点などを職員で共有しています。