T-base News & Topics

知識構成型ジグソー法研修会(実践編)を実施しました

研究グループを主体としたジグソー研修(実践編)を実施しました。

最初に千葉教諭から前回より具体的な資料の作り方、考え方を学びました。次に佐藤(崇)教諭からDOUBLE-DOUBLEの実践についての報告がありました。

最後にワークショップとして、文系教科と理系教科に分かれ意見交換を行いました。今後はジグソー法をはじめ協調学習を柱とし、教科の枠を超えた授業作りと実践を行っていきます。

知識構成型ジグソー法研修会を実施しました

T-baseで最も若手の教員である千葉教諭を特別講師とし知識構成型ジグソー法の研修会を実施しました。千葉教諭は日本史探究の授業でジグソー法を実践しています。研修の前半は理論編として、ジグソー法をはじめとした協調学習について学びました。後半は実際にジグソー法を先生方に体験してもらいました。

研修に参加された先生方からは、「実際にジグソー法にチャレンジしたい」、「自分の授業を見直すきっかけになった」などの声がありました。

後期は「協調学習をやってみよう」を柱に、研究グループ中心として有志のジグソー会を結成し、実践編を学んでいきたいと思います。

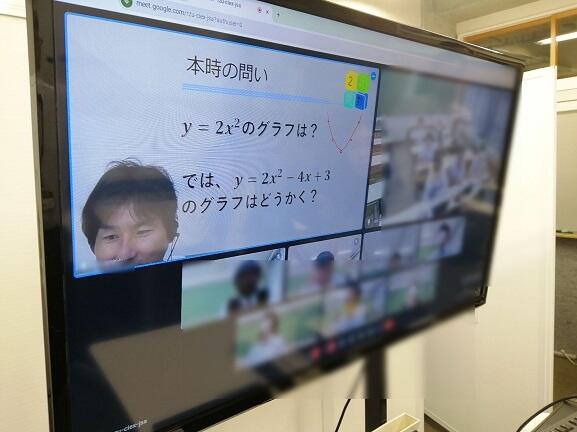

数学Ⅰ【double-doubleの授業実践】

知識構成型ジグソー法の派生型であるdouble-doubleで授業実践を行いました。ジグソー法は基本的に3つに分かれエキスパ-ト活動を行いますが、double-doubleは2人1組のペアを基本に構成します。ジグソー活動では違うペアで思考を深めていきます。

今回は、2次関数のグラフが値の変化でどう変わるかを話し合いました。生徒7名の実践でしたが、人数が多くても他教科でもジグソー法より手軽に実践できる授業手法として可能性を感じました。

第2回テーマ別研修を実施しました

研究グループが主体となり、第2回の校内研修を行いました。第1回と同様のグループで事前に授業公開を行い、FigJamを使って、質問事項や疑問点を柱として話し合いました。参加された先生方のリフレクションでは、「授業の見直しと改善」として既存のものの見直しや新たな手法の取り入れ、「協働的な学び」として生徒の交流の促進などが挙げられました。

今年度の3つのテーマ「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」「問いを立てる探究的な学び」「新たな遠隔授業の構築」を一体的に充実させるための1つの方策として、次回の研修では「知識構成型ジグソー法」を先生方と学んでいきたいと考えています。

古典探究(合同授業)の授業公開

今年度、国語科の一部の授業では2校合同授業で実施しています。単独配信の授業と違い、音声面や授業展開を日々考えながら授業実践をしています。

今回は平取高校4名と夕張高校5名の古典探究の合同授業を公開しました。夕張高校では総務副大臣の来校視察があり、配信授業を見学されました。個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けて、個人作業から協働作業への展開や生徒の自主的に問題に取り組めるようレベル別の設定をするという実践を行いました。生徒は私の予想以上に積極的に活動してくれました。今後は学校間の生徒交流ができるよう、授業展開を考えていきます。

数学Ⅰ(知識構成型ジグソー法)の授業公開

今年度、パナソニック教育財団からの助成を受け、授業実践を行っています。研究課題として「遠隔授業における生徒の問いを引き出す協働的な授業モデルの構築とクラウドを活用した個に応じた指導の実践~課題先進地域北海道のT-baseにおける遠隔授業の変革~」を掲げ、有志メンバーを募り、合同授業部会と多人数部会に分かれ活動しています。

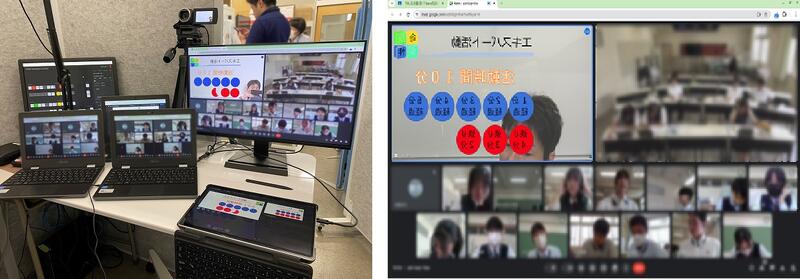

合同授業部会では、音声に関する課題が多く、ハウリングや生徒の声が聞き取れないことが多くあります。そのため、イヤホンマイクを用いて音声問題を解決することで、協働的な学びが行えると仮説を立て、授業モデルの構築を目指しています。

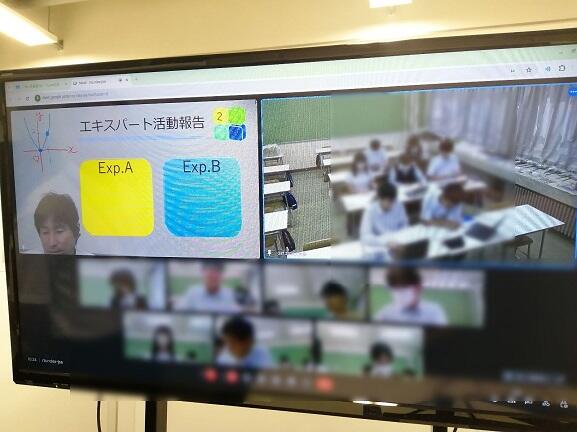

今回は寿都高校7名と本別高校7名の数学Ⅰの合同授業で知識構成型ジグソー法を用いて、学校間の生徒交流ができるよう4つのグループそれぞれにGoogle Meetを立ち上げ、生徒のやり取りを見取る実践を行いました。一部、音声が途切れたり、通信不良が起きてしてしまうこともありましたが、概ね順調に生徒たちは協働的に取り組んでいました。

▲授業中の機材と教員が見ている画面(配信側の画面は反転します)

数学Ⅰの授業公開

今年度の研究テーマでもある「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」グループの授業公開を行いました。遠隔授業における協働的な学びと生徒の見取り、学力差がある集団においての個に応じた指導など様々課題があり、授業公開を通して教員側で課題を共有しました。

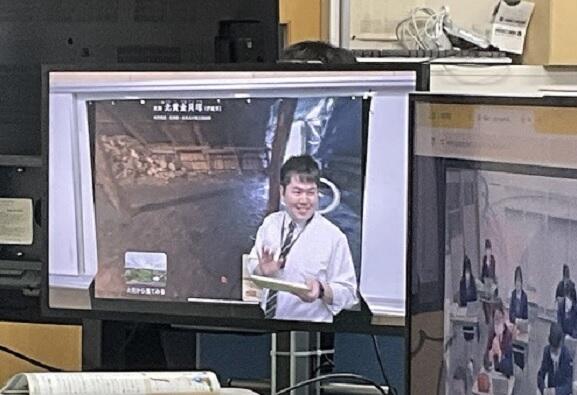

日本史探究におけるクロマキー合成を利用したVR教材の活用

日本史探究の授業では、クロマキー合成を用い、世界遺産に登録された北海道・北東北縄文遺跡群のVR(3D)資料に教員が入り込むという形態の授業を行いました。普段なかなか身近に感じることが難しい遠隔授業だからこそ、クロマキー合成とVR教材の組み合わせでより生徒に臨場感を感じてもらいながら、授業を実施することに意味があるのではないかと考えています。

※使用した教材のサイトは以下の通りです。

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/147722.html

「地域連携校等合同説明会」で説明及び授業体験を行いました。

6月22日(土)、札幌市白石区民センターにおいて道教委主催の「地域連携校等合同説明会」が行われました。T-baseは遠隔授業に関する概要の説明と、遠隔授業の体験活動を行いました。

前半は佐藤次長より、遠隔授業の基本的な考え方や、配信している科目及び単位数などについて説明がありました。後半は、山本教諭により、実際の授業で使用しているスライドを用いて外国語科(英語)の遠隔授業のデモンストレーションを行い、「日本の文化」について英語で考える学習活動を体験していただきました。

参加された皆さん、関係者の皆さん、ありがとうございました。

▲概要説明の様子

R5遠隔授業実践レポート集

R5遠隔授業実践レポート集を公開しました。

各種公開資料よりダウンロードできます。

テーマ別研修会

研究グループが主体となり、校内研修を行いました。今年度はT-baseの研究テーマとして、A:個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実、B:問を立てる探究的な学び、C:新しい遠隔授業の構築の3本を柱として研究しています。事前に希望するテーマを1つ選択し、各テーマに分かれ、3~4人6班でFigJamを用いてKPT法で議論しました。

研修後、参加者から「他教科の実践が新鮮だった」、「改めて遠隔授業の在り方を考える機会になった」など前向きな意見が多く挙がりました。今回の研修での結果を全体で共有し、各自で実践を行い、7月の第2回研修会では実践報告を行う予定です。

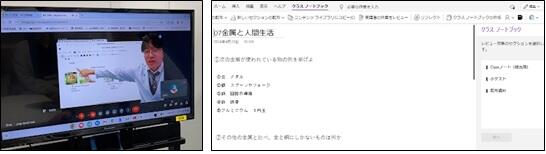

理科(科学と人間生活)でOneNoteを使用した生徒のモニタリング確認

理科ではこれまで使っていたアプリの仕様変更があったため、タイプ入力やペン入力ができるMicrosoft365のOneNoteを用いての教材提示とポートフォリオの作成を試みました。30人前後のクラスの授業では、生徒が使う端末やOSが異なることがあります。また共同学習とは別に、生徒個人の進捗や到達度を見取ることも必要になってきます。今回はMicrosoft365を使用することで、生徒個人の作業をモニタリングすることができるかどうか検証しました。

T-baseでは都度、授業公開を行い、機材やアプリケーションの効果的な使い方や課題点などを職員で共有しています。