T-base News & Topics

着任者GWS研修を行いました。

着任者に対して、GWS(Google Workspace)研修を行いました。

主に、校務で使用するアプリの使い方の説明と体験を行いました。

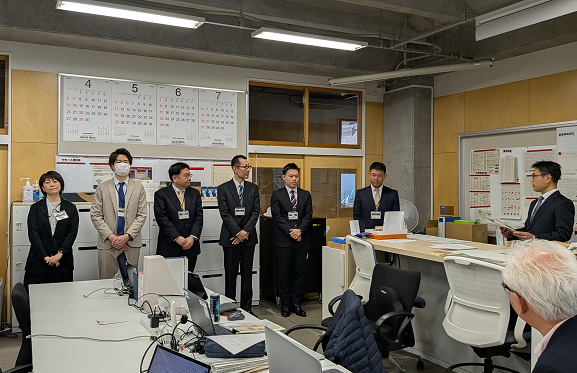

令和7年度がスタートしました

T-baseでは新たに6名の先生方をお迎えし、令和7年度の業務がスタートしました。

今年度は9教科・30科目、297時間の遠隔授業配信を行います。

充実した遠隔授業の配信となるよう、日々取り組んで参ります。

遠隔授業指導力向上研修会を実施しました

3月13・14日の2日間、北海道教育庁高校教育課主催の遠隔授業指導力向上研修会を実施しました。教科別研修として遠隔授業で実際使っている教材を例にアプリケーションの活用方法を紹介しました。アプリ入門講習では、GWSなどを活用した校務や教科指導のDX化に繋がる内容を扱いました。

令和6年度T-base遠隔授業実践レポート集

令和6年度T-base遠隔授業実践レポート集をアップしました。

以下のQRコードよりアクセスいただくか、各種公開資料よりダウンロードしてください。

配信ブース増設

T-baseでは増加する配信希望に対応するため、配信ブースを1基増設しました。次年度からは家庭科の授業配信が始まります。教科の特性を考慮しつつ、センターが蓄積してきたノウハウを取り入れながらよりよい遠隔授業になるよう研究を進めていきます。

反転授業の特徴と設計に関する研修(パナソニック教育財団)

T-baseではパナソニック教育財団の実践研究助成を受けています。その取組みの中で今回は中央大学の渋川特任助教授に反転授業についての講演を行いました。講演では反転学習の概要と教育効果、授業設計のポイントの説明がありました。

宮城県から4日間の研修を受け入れました

宮城県から視察研修として数学科の教諭を受け入れました。配信機材と授業の様子を視察し、最終日にはセンター職員を生徒役とした遠隔授業を50分行いました。4日間を通して教科内はもちろんのこと教科外の先生からのご意見もらえるのは大変貴重で勉強になりました。また授業の準備や画面越しでの実施は対面授業とは気にかける点が異なると感想を述べていました。

北海道大学オープンエデュケーションセンターとT-baseコンソーシアム

T-baseでは遠隔授業の在り方や成果、効果的な授業手法についての検証を目的として北海道大学オープンエデュケーションセンターと月1回の定期交流を実施することになりました。大学院生も参加し、1回目はT-baseの概要と取り組みを説明が行われました。次回は3月17日(月)に実施を予定しています。

外部講師との協働授業の実施:寿都高校1年生「英語コミュニケーションⅠ」

教科書単元(Why do people tell each other stories?「なぜ人は話を伝えるのか。」)の「授業導入」として、海外留学の経験がある日本人ゲストに参加していただき、遠隔授業を実施しました。ゲストからは「フィンランドでの留学体験」を基にしたプレゼンを、英語で行っていただきました。その後、生徒達からの英語での質問タイムを設け、答えていただきました。生徒達はディクテーションしながら「コミュニケーションを恐れずに行う流暢な英語を話すゲスト」から、多くのことを学びました。今後、外国人ゲストやALTとの授業を一層積極的に行えるよう、今回の活動を活かしていきます。

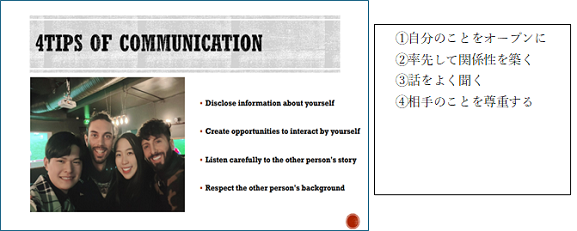

【コミュニケーションをする上でのアドバイス】

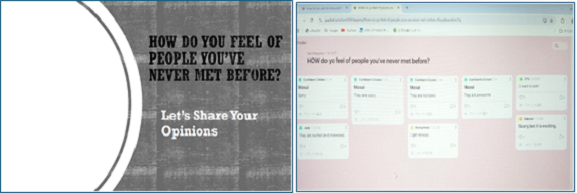

【「プレゼン中に」生徒の意見をまとめるために使ったアプリ(Padlet)】

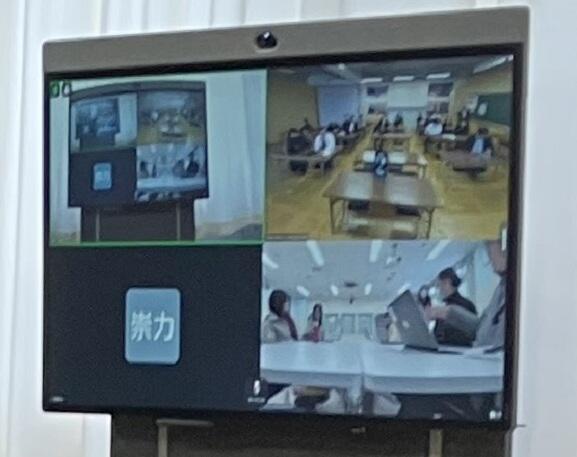

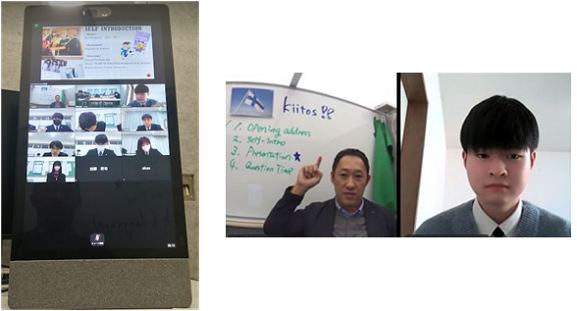

【T-baseで使用した端末(neat frame)】 【左:T-base授業者 右:ゲスト】

【プレゼンスライドの一部】

「社会とつながる」場面設定と言語活動:月形高校3年生「英語コミュニケーションⅢ」

教科書単元(What are the rewards and challenges of living in a different culture?「外国に住む際の良い面と大変な面」)の学習活動の一環で、北海道の道路標識についてのプレゼンテーションを、フィリピン出身のALTに対して英語で実施しました。

北海道ではインバウンドの増加に伴い外国人による交通事故が少しずつ増えているようです。その原因の一つが、海外と日本との道路標識の違いと言われています。「海外の方に日本の道路標識をどのように、分かりやすく説明するのか」という場面を設定しました。

プレゼン前の授業で、オーストラリアの道路標識の日本との差異や共通点を学んだ後に、北海道ならではの道路標識(野生動物関連、ホワイトアウトによる衝突事故防止等)を日頃の授業で学んだ知識・表現を活かしながらALTに向け発表することができました。

発表後はALTから追加の質問を英語で行い、生徒同士協力しながら回答しました。生徒達は「日本では当たり前なことを、外国人に細かく伝えなければコミュニケーションが成立しない」こと、また、「話す内容に関する背景の知識が更に必要である」ということも知ることができました。

今回体験したことを今後の授業につなげながら、「場面設定を明確にした言語活動」を継続していきます。

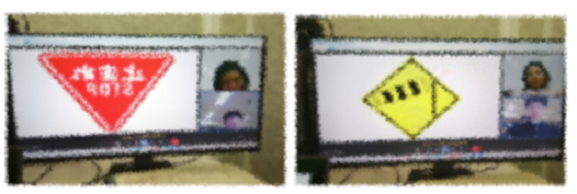

【月形高校授業実施教室からの写真】

【T-base配信場所(ボックス)から映した写真】

※モニターからは左右が反転して見えます。